香港大學數碼研究 了解學生數碼能力差異

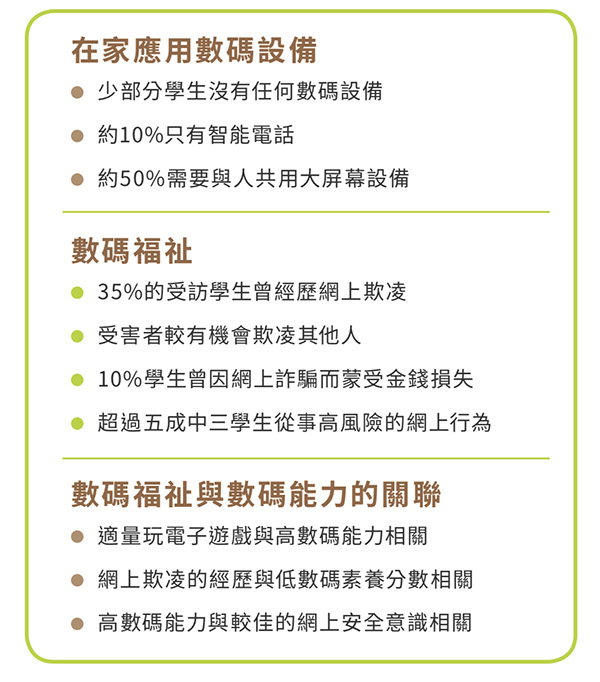

( 本報訊) 香港大學一項有關數碼公民素養的研究顯示, 約五成學生需要與家人共用電腦, 一成學生家中沒有電腦, 家庭對數碼學習支援存在差異。研究員憂慮學生停課期間依賴網上學習,或擴大數碼能力差異,也直接影響學生不同學科的學術表現。

香港大學「數碼公民素養的學習與評估」研究計劃為期五年, 於二○一八至一九學年以能力測試和問卷方式進行第一輪數據, 逾二千多名小三、中一及中三學生,以及約三百六十名教師參與。研究結果於四月廿一日發布。

研究結果指出,數碼能力是數碼公民能力的核心元素,結果顯示大部分學生在資訊和數據素養、溝通與協作、數碼內容創作、數碼安全,以及使用資訊和通信科技解決問題等五個數碼能力關鍵領域均能掌握基本技巧。

結果顯示,大部分學生都有智能手機,一成學生沒有桌上型或手提電腦,或平板電腦等有較大屏幕的設備可用;四成需與家人共用,若學生只以手機學習,則顯得不足和欠缺效率。

另外, 只約四成學生表示會與父母討論互聯網使用和數碼安全的問題。約一成至兩成學生表示曾遇數碼安全問題, 包括個人資訊或密碼被竊取, 數碼設備遭電腦病毒攻擊等。

此外, 大部分小三學生和一些中學生表示不知道如何處理一些數碼安全問題,例如哪些資訊可於網上分享、如何更改設定等。

研究亦發現學生的數碼能力與數碼健康有關連,數碼能力表現較好的學生,更具信心處理網上安全問題, 表現較差者則較可能遇到網絡欺凌。

負責研究的港大教育應用資訊科技發展研究中心副主任羅陸慧英預料,數碼鴻溝會因著疫情期間網上學習經歷的差異進一步加劇。她亦指出,疫情下網上教學也帶來正面影響, 包括學生和教師的數碼能力、學校在運用網上教學的科技設施,以及教師在應用不同網上教學方法的技巧上,均有所提升。

研究團隊認為, 即使在疫情後應繼續加強學生的數碼能力和縮窄數碼鴻溝, 建立網上學習支援系統, 透過融合跨學科學習實施。(公)