【電影通識】我,不低頭 I

※ 本片適用於高中通識教育科以下單元:

※ 本片適用於高中通識教育科以下單元:

單元一:個人成長與人際關係

單元二:今日香港

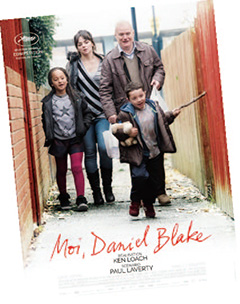

臨近退休的貝丹尼突然心臟病發,醫生診斷他不適宜工作。他惟有申請失業援助,勞工處卻以沒有醫學專業的公務員去評估他仍具工作能力而拒絕他的申請。求職受阻、上訴又無門,貝丹尼慘成人球,被各政府部門踢來踢去。此時,他認識了因初到貴境而遲到往勞工處的單親媽媽琦蒂, 因為遲到,她被勞工處削減津貼,她和兩幼孩正深陷經濟絕境,樂於助人的貝丹尼主動協助琦蒂。但其實自己仍苦無出路,他一生奉公守法,以為講原則可以扭轉政府決定,但發現這想法或許太天真?電影導演堅盧治再次關注英國低下階層的生活,為他們憤怒吶喊。

制度與法例是否一定是對?其實不然。片中貝丹尼的遭遇與本港失業或低下階層遇到的情況相若,皆因本港現行制度仍根據殖民時代所建立的綜援制度,有一些不完善、不近人情及官僚之處。

十多年前,作為社工的筆者就是要執行社會福利署的一個先導計劃, 計劃旨在鼓勵領取綜合社會保障援助(綜援)計劃多年人士就業。計劃起首已有點矛盾,正常人都知道離開職場愈久便愈難尋找工作。當初要領綜援就是因為身體、家庭狀況(如片中的貝丹尼與琦蒂)出了問題才開始需要政府接濟,加上當時大部分被安排參與計劃的,都是住在天水圍等還沒有甚麼就業機會的地區。有些如琦蒂的單親媽媽,難道我們要對她們停發綜援,要她們每天花上數小時及數十元車資前往其他地區日賺一百元?她們的孩子又讓誰照顧?有十六歲以上的子女就等如他們有能力照顧稚齡弟妹嗎?我們又有甚麼支援配套讓這些單親媽媽安心外出工作?

當年我們曾經努力為求職綜援人士尋找工作機會,僱主也會嫌棄他們年紀大、技能不足或不切合時代需要。然後,我們又為他們安排各種各樣的工作培訓……當看著片中的貝丹尼花盡九牛二虎之力去學電腦,你便會知道要在中老年才來學習一種新技能不是易事。

香港樓價高企,千萬元的樓宇是「窮人恩物」。特首選戰,有些參選人去瞓棺材房,慨嘆為何香港還有如此貧窮的人?!政府庫房水浸卻要「慳住使」,興建第三條機場跑道的錢可以養活多少人?整個市場只側重炒樓、炒股票、金融業,本來可以靠自己雙手養活一家的勞工階層被趕到絕路,就是想歸園田居、種菜養雞也沒有空間。幸好現實生活有明哥派飯這些善舉,就如電影中的超市經理、本身有殘疾的律師、食物銀行的義工,就是貝丹尼,自己不足還去幫助他人。

政府想要多些奉公守法但需領取失業援助的貝丹尼,還是懂得賣翻版冒版貨賺大錢的市民?真的是大家很懶,想「呃」綜援,還是像貝丹尼一樣般無奈?

貝丹尼的演辭實在發人深省,原文直錄如下:

" I am not a client, a customer, nor a service user.

I am not a shirker, a scrounger, a beggar nor a thief.

I am not a national insurance number, nor a blip on a screen.

I paid my dues, never a penny short, and was proud to do so.

I don’t tug the forelock but look my neighbour in the eye.

I don’t accept or seek charity.

My name is Daniel Blake. I am a man, not a dog.

As such I demand my rights. I demand you treat me with respect.

I, Daniel Blake, am a citizen, nothing more, nothing less. Thank you."

—— 我的名字貝丹尼,我是人,不是狗……我是一位公民,不多不少。)

問題研習:

- 試分組搜集有關本港綜合社會保障援助(綜援)計劃之資料,並分析其制度之優、缺點,並對此作出建議。

- 你對協助失業或低收入人士、單親家庭等弱勢群體有何建議?試分享你的看法。

--------------------------------------------------

英語對白╱中文字幕╱片長100分鐘╱本片榮獲康城影展最高殊榮『金棕櫚獎』