【在人間】賜福的安息

學姐的先生去世了。人走得很突然,卻不令人意外。幾年前,醫生已斷定他有晚期癌症,頂多能再活半年。此君豁達,依舊如常做他的事,過他的日子,居然多活了幾年,直到去年醫生說癌細胞在擴散,估計他兩個月後便不在人世。他倒淡定得很,把事務理清,遺體捐給醫學院給學生解剖,謝絕非自然的搶救,即選了個不會插得滿身喉管的死法,入院兩月後瞌然長逝。學姐說:「他這輩子有成有敗,但該做的他都做了,可謂無憾。唯一有憾的卻是我。我曾應許他會在我的懷裡離開這世界,但那天早上我恰好為了一點小事離開醫院,半途接到姑娘來電說他病危。我趕回醫院,他已斷氣,但身子還是暖的……」

學姐的先生去世了。人走得很突然,卻不令人意外。幾年前,醫生已斷定他有晚期癌症,頂多能再活半年。此君豁達,依舊如常做他的事,過他的日子,居然多活了幾年,直到去年醫生說癌細胞在擴散,估計他兩個月後便不在人世。他倒淡定得很,把事務理清,遺體捐給醫學院給學生解剖,謝絕非自然的搶救,即選了個不會插得滿身喉管的死法,入院兩月後瞌然長逝。學姐說:「他這輩子有成有敗,但該做的他都做了,可謂無憾。唯一有憾的卻是我。我曾應許他會在我的懷裡離開這世界,但那天早上我恰好為了一點小事離開醫院,半途接到姑娘來電說他病危。我趕回醫院,他已斷氣,但身子還是暖的……」

醫生和駐院社工勸她別自責,都說他們每天面對臨終,極少病人和家屬能有個預期的終局, 大多數不是缺他就是缺她,逝者也不會專挑親友人齊時才一一道別,仿佛還要發表一番臨別贈言才斷氣。完美無缺的告別式,只會出現在電影或戲劇中。逝者只要走得平安,在人間了無牽掛, 知道他無論在或不在,都有惦記自己的人,那便是近乎美好的安息。還留在世上的人,是不應要求自己做得完美無暇的。

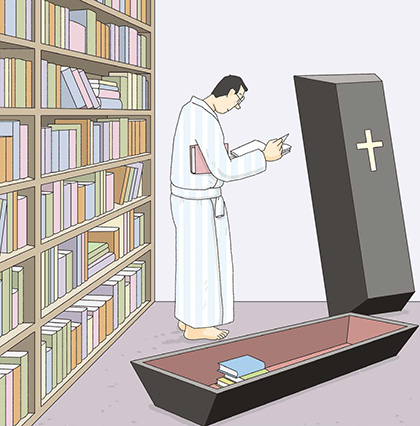

人有生必死。為人間世,死和生、老、病三者一樣,是最尋常不過的事件,通達的人實在不必太執著。死亡的存在和威脅, 也許可說是辨證邏輯的勝利:萬事都會成為過去,人間縱無平等,但在死亡面前,所有人,無論好壞或強弱貧富都一視同仁。既然人皆一死,那麼,我們為何還要苦苦掙扎?死亡可帶來人生的蒼茫感和無力感,令各種文化裡的人們都禁不住透過死亡對生命重新思量,也引發了各式各樣的悼亡儀式。人類的文化都免不了儀式化,不但面對死亡時,人都很難自外於既存於人人心底的完善模式,甚至連吃飯也很難捨儀式而將就。我在獨自帶著兒子過活時,每頓飯都做得很認真, 連餐具也力求合意,一心營造完美家庭的氣氛,其實是對破損的反彈,過後常不禁啞然失笑,但人是善於自已騙自已的動物,也善於在儀式裡,連無意義也能經營出意義來。我猜,所謂善終的種種設計,極可能是為了克服死者面對死亡的孤獨感,克服集體的對人生勞碌多年到底有何意義的失落感。

為個人,死是對生的否定。人生的承擔可以逃避,痛苦、疲累也可逃避,但死卻是最後關防。據說子貢跟著孔夫子讀書,疲累不堪,列了許多理由告退,孔子說像我們這些人,怕要到死時才能休息。子貢仰天長嘆:「大哉死乎!君子息焉,小人休焉!」千古艱難為一死,據說巴赫臨死的封筆之作是一首題為「主,我在你的寶座面前」的頌讚歌前奏曲,首句是「來吧,仁慈的死亡,賜福的安息……」人到了要閉上眼睛的日子還不願安息,那這輩子便算白交學費了。