【在人間】化神奇為腐朽

馬克思的書難讀,有個原因是他的語匯及行文想事有很濃的黑格爾色彩。有說他是用正統哲學概念和思維方式去探索工業革命後的新世道,企圖修補古典與現實的斷裂。探索即理解其存在的必然性和發展軌跡,也免不了以正統人文觀念月旦其流弊。黑格爾哲學曾被總結成兩句話:「凡是存在的都是合理的,凡是合理的都應存在」,其後學, 右派堅持前一句,旨在勸人都做維穩的乖寶; 左派則堅持後一句,夢想給顢頇成風的德國找到改革出路。馬克思是左派,因為浸潤太深, 看破了集正統思維方式大成的黑格爾體系的漏洞、同路人的無能和不徹底性,反叛的靈光便在他的腦袋閃爍,最後除了恩格斯和他在一起,幾成獨行俠。有的書把他和尼采、齊克果三人視作開啟了二十世紀一代新風的最重要反叛人物。但正如佛洛伊德和及後的符號學派發現的那樣,人的意識冒起時總無以名狀,甚或處於無意識狀態,所指既不清晰,要找到能指也不容易。令一般人費解的現代藝術便充分反映了這鬱悶,走在最前端的學人要把自家的思緒傳達,還得使用從先輩承繼過來的表意符號及想事方式,定然深感詞不達意之苦。馬克思的疑慮和思路,許多只停留於猜想段落,難怪即使他費九牛二虎之力寫成的書,個中不少字句令學界爭論不休,矛盾而晦澀,解讀常充滿不定性,自屬必然。

讀他的書,令人拍案叫絕的不是對未來世界的猜想,而是對舊說的不當拆解得入木三分。他說「歷史總是在重複自身」,當你看到昔間的悲劇如今仍常像喜劇般重演,寧不會心一笑?後來他的「主義」成了蘇俄官方意識形態,他也由探索、反叛者變成無所不知的神物。他提出的疑問和記下來供研究的方向,也變成言之鑿鑿而又無所不包的體系。奉他為師祖者開口唯物閉口辯證, 但馬克思從沒認真地寫過一本談這哲學的書, 而對他深有研究的法蘭克福學派和法國結構主義的幾位重要哲人,都說他的唯物辯證法和歷史唯物主義,其實只提出一方向。至於他在《德意志意識形態》甚至《費爾巴哈論綱》中的立論, 有「許多其實仍立足於唯心論範疇」。阿倫特就說過:「馬克思並不比黑格爾這個『辯證唯心主義者』更是一個『辯證唯物主義者』,正是辯證運動的概念(黑格爾作為普遍規律設想出來,馬克思也如此接受),使『唯心主義』與『唯物主義』的術語作為哲學體系變得毫無意義。」

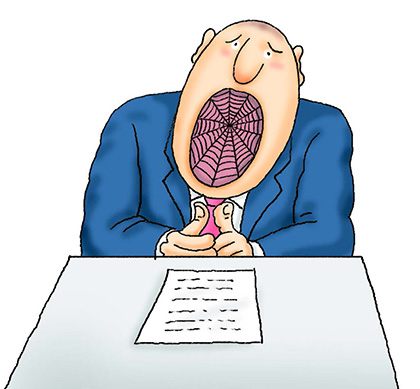

在前蘇聯和所有「社會主義國家」,由斯太林首肯,俄國人康斯坦諾夫主編的《辯證唯物主義和歷史唯物主義原理》成了標準教材。國人雖早已不賣俄國人的賬,但直到時下,成說由名詞到邏輯框架仍都出自這書背後的「權威」論定。筆者少年時亦給疲勞轟炸多年,後來不信邪,直接找馬老先生的書來讀,才眼界大開。馬克思的書充滿靈氣,一成官樣文章便味同嚼蠟。馬克思談黑格爾是化腐朽為神奇, 時人談馬克思則化神奇為腐朽,寧不跑調?