【在人間】憤懣與歌吟

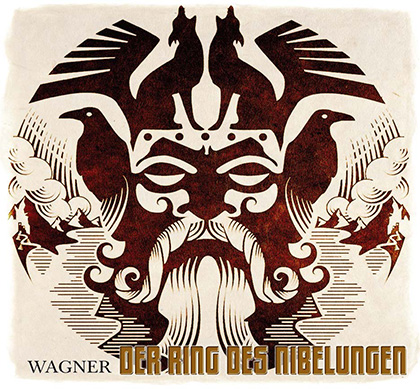

這幾天得空,想起去年買的唱片有些還未開封,便拿出來欣賞。先聽的是蘇堤在六十年代初指揮維也納愛樂的瓦格納《指環》的舊錄音,如今重整為藍光碟。這戲在歌劇院要演四晚,錄成CD有十七張。蘇堤的版本歌手陣容強大,早成經典,但因技術所限,以前即使用最好的設備去聽黑膠或鐳射片,動態最強的段落難免讓機器不堪負荷,常生硬失真。如今拜新科技所賜,不但可在一張唱片上聽完,且頻譜寬闊了,最富衝擊力的段落從容自如,連抒情樂段也多了幾分嫵媚,沉醉在瓦格納延綿不絕的咆吼或呢喃中,便增添了前所未有的體會。

這歌劇我聽了不下三十年,家裡尚有五套不同指揮的版本,兒子還替我把瓦的歌劇全下載在手機裡,每天在耳畔陪著我在山徑上散步。瓦的音樂不一定人人喜歡,但粉絲不少, 尼采曾把他當成偶像,希特勒說自己聽過《指環》不下百餘次, 瓦的音樂成了納粹「國樂」,如今在以色列演出仍是忌諱。但英國猶太裔哲人以撒伯林說得好:「瓦格納的反猶與其藝術價值無關。他改變了西方音樂,也影響了其他藝術。像他這樣的人物,如盧梭、馬克思等,都根本性地改變了事物。無論是好或不好,或常兩者兼有。」竊以為持這態度對待歷史上的所謂經典,才不致人云亦云。為弄明白他到底為何這樣寫作,我鑽過不少書堆,兩月前出版的新書《藝想天開》,全書五十五萬字,我竟花了超過十分一的篇幅去寫這題目:「和希特勒、尼采一起聽瓦格納」。但和往常一樣,成書後一讀,便覺淺薄。書和書總在對話,人在不同時段寫下的,「覺今是而昨非」也是常態,只是「更新」得這樣快,連自己也嚇了一跳。

因為近來重讀了許多馬克思,便留意到瓦格納活著的時段和他差不多。馬克思在書信上提過瓦,瓦也在書信上說讀過馬的書。尼采比他倆晚生約廿年,他們連同齊克果和叔本華,所處的是個相當憤懣的時代:資本主義的生產方式日漸成形,改變了傳統的社會結構。世界觀和價值觀正改寫,主流意識在庸俗化中沉淪。「新發彩」飛揚跋扈,權貴在改革上寸土不讓。啟蒙理性早就吹響了改革號角, 法國成了革命的故鄉,但果實卻被拿破崙及其姪子兩度篡奪,造反者屢戰屢敗,王權與共和不住更迭,結果法國人的理想只可能在傳統勢力相對薄弱的美國實現,在發祥地卻無寸進。德國知識精英都對法國吹來自由之風充滿熱望,但同胞是那樣顢頇無能,甚麼變革都只能胎死腹中……有道哀莫大於心死,令人心死的世道也必有歌吟動地哀。這幾位仁兄作品的範疇雖大不相同,不都正是當時瀰漫的憤懣情結的反照嗎?萬家墨面,出路何在?不同的人自有不同想像,但底蘊必有共通處。而我把《指環》聽了三十年,居然這一次,才在第三部戲《齊格飛》的「鑄劍歌」裡,聽出了類近《國際歌》的味況。我問自己:把這憤懣年代的幾隻出頭鳥放在同一氣場內品味,是否會較易理解呢?