【在人間】理解軟弱

人的經驗都建立在理解的基礎上。理解是認知的總和,一旦化為理解,所有知識和判斷都給融化在取態上。這不只關乎學問和經驗,更關乎生存的思慮。屁股常決定立場,「若幾何定理觸犯了人們的利益,也會給推翻的」。且人想事總從個別到一般,又由一般到個別,這推敲過程每步都佈滿思維陷阱:馬有四隻腳,鹿也有四隻腳,平素誰都能分辨,一旦思而辯之,把具體的馬和鹿都變為抽象概念如「動物」等,兩者之間便有了共性,若為利害計需要混淆,指鹿為馬便不乏人。再加上理解、解釋和適用的契機是統一的,若舉世都說一加一等於三,逆反勢難立足,不公然說「不」者未必盡是違心。古時不屑趟這渾水可當不召之臣,後世沉默也屬對抗,且人人落入無所不在的目光監察中, 誰的想法有異,連表情也可當罪證。文革中有不少人給鬥得死去活來,罪名就是被揭發曾以仇視的目光看某大人物的畫像,或半夜說了句不中聽的夢話。呵呵,日有所思才夜有所夢, 存在決定意識,沒有仇視立場何來仇視目光? 但何種目光才算仇視?夢話能否代表意識?相信連佛洛伊德再生也判斷不了。草木皆兵,這也難怪,徹底的一元論者是除自家之外誰都不信的。現世既人人自危,不敢讓自家的腦瓜向另類思維轉動一下,生怕連表情也出賣自己, 怎不成為人人的無奈選擇?

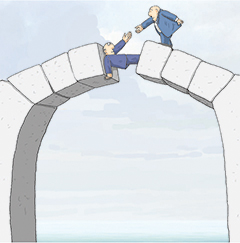

可見,人如何認識世界,不僅關乎教育程度,而常牽扯到他在這世道中如何立足?離開這世道能否立足?更實在的是,是否有可能告別這世道?若不能,便很難強人所難,奢望由芸芸眾生到正吃皇糧的飽學宿儒不計利害剎那間真理正義上身。難怪迦達默爾說:理解是「此在的存在方式」,或「此在的原始性的形成方式」。人總以理解的方式生存,既關乎生存,理解便不在科學論層次,而是存在論層次的問題。於是理解不但考學力,還考心力,得思考自家能否存在?為何存在?怎麼存在?對自己的理解和對世界的理解必相輔相成。糊塗人難免給主流同化,但有腦有見識的人也得清醒:生存慾望和想做出點甚麼來這不甘寂寞的誘惑常令你的判斷發生變化。不利令智昏,向「本真的自我」和向真理經驗覺醒並不容易。

讀過兩本書的年輕人難免以為「舉世皆濁而我獨清,眾人皆醉而我獨醒」。但俗諺說「未到六十六,唔好笑人手指曲」,伯夷叔齊不食周粟餓死九陽,蘇格拉底告別判他死刑的大眾說:「我去死,你們去活,但除神之外,無人能知誰更幸福。」人能如此當然是真君子,但成不了君子者未必盡是小人。昔人云︰「古之君子其責己也重以周,其待人也輕以約。重以周,故不怠;輕以約, 故人樂為善。」人是軟弱的,都有自家該走的路和對世道的理解,不和你一般見識的人未必盡是蟲豸。誘惑無處不在,不易面對不易抉擇更不易給人理解。真正懂得點甚麼的人,何妨多做點實事,對不一定如閣下般「激越」的人多點同情心?