【在人間】小歌劇與大風波

這幾天在網上看了幾部《穆森斯克縣的馬克白夫人》錄像,包括六十年代蘇俄官方製片廠拍的歌劇電影和近年西歐的舞台製作。這歌劇於一九三四年首演,往後一年多座無虛席,官方誇耀該劇「只有在有優良傳統的蘇聯文化下的蘇聯作曲家才能寫出」,蕭士塔高維奇把它當成以女性命運為題的三聯劇中的第一部,打算把這聯篇歌劇當作俄國人的《指環》來創作。但史太林觀賞此劇時忿怒得奪門而出,打破了蕭的美夢,令他此後再也無緣涉足歌劇舞台。

這劇改編自十九世紀的同名中篇小說,名字源自莎士比亞悲劇《馬克白》。莎劇中的馬克白夫人貪婪狠毒、好勝冷酷,也可被理解成堅強果斷、勇敢自主,頂符合歌劇女主角卡捷琳娜的德性:她出身卑微,嫁給一位商人,無法忍受無趣的主婦生活和丈夫及公公頤指氣使,和年輕雇工謝爾蓋一拍即合⋯⋯為隱瞞出軌,兩人聯手殺害她公公和丈夫,將屍體藏在酒窖然後結婚。豈知陰謀曝光,這對男女在婚禮上被捕並判處流放。途中謝蓋爾又愛上另一女子,嫉妒又絕望的卡捷琳娜將情敵推入激流,一起葬身水底⋯⋯

當時官方抨擊此劇的焦點是「形式主義」和「小資產階級感傷情調」,那是鐵幕文化官僚給自家無能欣賞的作品常扣的帽子。但此劇音樂一反老蕭常態,無調性新技巧用得非常節制,聽來並不冷僻,反而更像正統俄國歌劇(如穆索斯基等人的作品)般好懂入耳。可見令史太林動怒的並非音樂太前衛,而是內容「意識不良」。應聲蟲們斥責這齣歌劇為「低俗、粗鄙、有如原始人的行為」,現在看來正是這歌劇的長處。它起碼無情地道出這麼一個事實:在作曲家眼中,周遭被革命八股捧上神壇的芸芸眾生,大多還處於原始狀態,人與人之間恃強凌弱,動輒拳頭相向,男人欺壓女人,視女人為洩慾工具,卻又最擅花言巧語, 能作惡而不受懲罰則必作惡。而歌劇女主角也不再是原著小說中該被鞭韃的墮落女人,蕭斯塔科維奇說:「她的犯罪是對使她陷於無奈境地生活的反抗。」被她殺死的人也是殺害她的兇手,她才是真正的受害者。在全劇終結時, 作曲家讓一位老囚犯唱出這麼一段獨白:「我們的生活為何如此黑暗?如此恐怖?難道一個人生來就是為了如此生活的嗎?」由低端到高端人等的德性皆作如是觀,怎和官方一貫的「偉、光、正」調門合拍?怎不被視為「異端」?

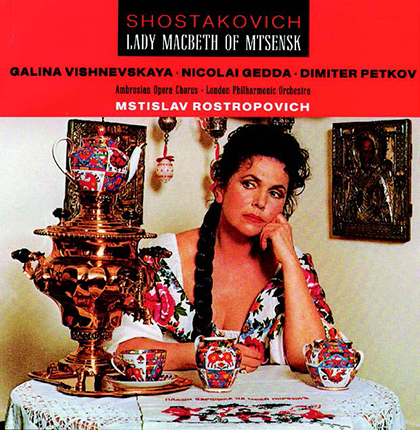

此劇從此一直禁演,到一九五八年史太林死後才有可能修改再問世。但後史太林時代制肘仍多,蕭士塔高維奇對後作極不滿意,死前叮囑學生羅斯托波維奇(大提琴家和指揮家) 將原版推廣。羅氏不負所托,由他的著名女高音妻子薇許涅芙絲卡雅擔綱,和倫敦愛樂合作,為EMI製作出一個新錄音。完成後,這對夫婦也因收留異見作家索忍尼辛被當局撤銷公民身份,開始流亡生涯。一九七九年唱片問世,此後,全世界演出此劇,多採用一九三五年的原始版。