【在人間】原來如此

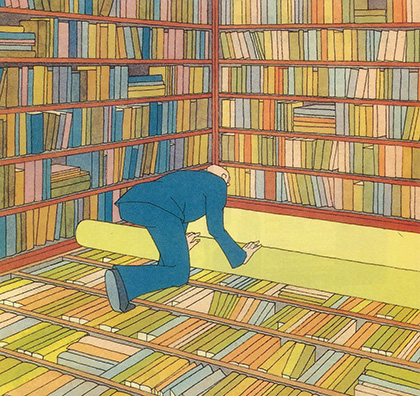

我要重讀的,是三個月前讀過的一本黑格爾傳記。但重讀時發覺竟像沒讀過一樣,令我慨嘆,自家的記憶力竟差勁到這田地。但冷靜下來,把書一頁頁讀下去,便逐漸明白是怎麼回事。三個月前讀完這書後,我有個很大的疑問:黑格爾是一八三一年去世的。在他死後, 其後學的左翼幾成主導德國改革政爭的中堅,巴枯寧影響了蒲魯東和歐洲一八四八年革命、第一國際和及後的巴黎公社,他們與馬克思初為友後為敵;而馬克思的想法竟引發廿世紀的俄國革命,如今對歐洲學界餘澤尚在。他和蒲魯東、巴枯寧,這些十九世紀下半葉起過重要作用的人, 分歧的真相是怎麼回事?他們都面對怎樣的問題?那年頭為有志改革的人,無論其信仰為何, 不但鬱悶之極,且迫害接踵而來。大難臨頭,出路何在?難免各執一詞各走極端,其偏執是否造成了某種歷史現象?因這疑惑,我讀了幾本書, 才有點恍然大悟,更明白了馬克思和列寧的許多想法產生的背景。於是又生出另一個問號:在他們前頭的黑格爾又是怎麼想的?他那個看起來保守其實骨子裡前衛的系統是怎麼發明的?他自己相信嗎?他的學生相信嗎?如果他自己相信,學生也相信,個中明明有不少漏洞,人怎可能把自已那甚不徹底,自家也明知有不少是把含混過關的假定當作真理去宣講?而當時和及後有很長的日子,他自己和學生為何都看不出來?這是不是人所共有的弱點?如果是,就可以解釋,由販夫走卒到思想大家,誰都會陷入這麼一個盲點:人都傾向自圓其說,讓自己理直氣壯,但所信所說的即使有不少真知灼見,也難免充滿謬誤。人既有超越能力的同時也有免不了的盲目性,這常態是否提醒我們:兼聽則明,少一點真理在手成竹在胸的勁頭, 從來都是好事而非壞事。人愛自詡科學,但所見所懂的,常心象大於客觀真相。於是智者千慮必有一失,愚者千慮必有一得。三個月前,我讀那本黑格爾傳記時,還不曉得從這個角度來看他,於是讀時留意的,以為理解了的,並不是如今我最有興趣的東西,難怪重讀時像沒讀過一樣。這可不是記憶力退化,而是視角不同,解讀不同,同一本書便讀出不同的東西。人總是愛用自家認為對的視角像八爪魚般包抄所有能觸及的事物,這眼光有如圖地,新發見的圖象落在這圖地上,其總印象難免受影響。我們常是拿自以為懂的,去讀我們所不懂的,便難免有許多「懂」法。

心象與客觀真相的分野是認識論最根本的問題,有人把這稱為「元理論」:如果說人的整個認知體系像一棟大廈,弄清心象和真相的分野而不自蔽往往就是這棟大廈的地基。它埋在地下, 卻決定了露出地面的部分能有多高,以及整個樓宇能否健康地竪立起來。這部分捋清了,才能看到雲遮霧罩的種種理論、流派的彼此關係。而只有捋清了各種認知的彼此關係,才能對這個世界的概貌有能接地氣的體認。