【在人間】「不滅」

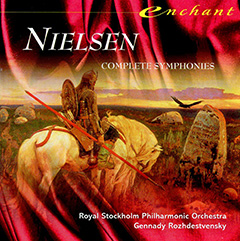

近來愛聽尼爾森的音樂, 最愛聽的,是第四交響曲「不滅」。

尼是丹麥作曲家,之前丹麥100克朗紙幣上印有他的肖像,可見在國人心中的地位。他寫過六首交響曲,以第四號最有名。這曲寫於一九一四至一六年間,是作曲家內外交困的日子。在北歐,中世紀時丹麥曾主導過地緣政局,但時移勢易,四周大國崛起,丹麥好幾次幾乎滅國。一九一四年一戰爆發,德國要求丹麥在波羅的海入口布雷,如不答應便開戰,丹麥只好就範。但丹麥人靠海運謀生,由是民不聊生,人人自危。尼爾森當時事業受挫, 與妻子的關係也陷入危機,他在寫給妻子的信上說:「我想譜一音樂,表現萬物都趨向活著、希望活著,生命與脈動總是連在一起,我要讓這感覺在一個大樂章裡串流。」後來他用丹麥語命名此曲為D e t Uudslukkeligge,原指在爐灶中未熄滅,繼續燻燒的木柴或稻草火苗。後人把這譯為「無法消滅者」,通常簡稱「不滅」。

他的六首交響曲,第一至三號明記調性,第四號以後再沒遵循這格律,看來是要擺脫正統音樂設定基本調性,與其他調性作對比來組構樂曲的舊路。全曲為單一樂章, 連續演奏,但仍可分為四部份。第一部份是奏鳴曲式,出現兩個動機。讓幾個動機形成第一主題群。一開始就讓定音鼓嶄露頭角, 預告它將會擔綱。之後單簧管二重奏唱出牧歌般的旋律,低音管協同,進入略帶愁緒的「無法消滅」第二主題。第二部份聽來活像中世紀鄉謠,略帶古風的積體多由木管樂器塑型。其後,小提琴打破安寧,進入第三部份充滿悲劇色彩的行板。以第二主題為基礎,讓不斷敲出第一動機的定音鼓與其他弦樂器的撥奏對答,激烈衝突,進入第四部份,所有樂器停止演奏,休止之後,總奏提出終曲主題,第二主題也破碎化,形成背景,左右兩組定音鼓異軍突起,主導全場。不久,音樂沉淪下去,長笛與雙簧管靜靜吹出第二主題,音樂也慢慢恢復力量,定音鼓的轟鳴再度出現。「無法消滅」第二主題應聲而起,一口氣奔向高潮。全曲曾出現的幾個動機融合在一起,輝煌地結束全曲。

第四部份幾乎可說是一闕極為罕見的定音鼓協奏曲,這種敲擊樂器的魅力給發揮貽盡,無曲能出其右。尼爾森的音樂好聽耐聽,竊以為是因為他的音樂沒有十九至二十世紀交接時興起的國民樂派慣見的呼天搶地的族群情懷宣洩,也沒有新派音樂令人費解的生澀造句。他的熱情常化為冷淡和深思,疑惑和諧謔,其根柢意象甚為簡單:「要活著。」尼爾森如此描述此曲:「音樂是生命,而生命是『無法消滅者』,人類的靈魂是『無法消滅』的。」令人想起海明威說:「人生來就不是為了被打敗的。人能夠被毁滅,但不能被打敗。」 俗世以為「不敗」是一種姿態,得有油炸蟹般的英雄造型。尼爾森這音樂彷彿說的是另一種取態:人若好好地活,本身就是對世道的回答。