【在人間】地緣下的歷史

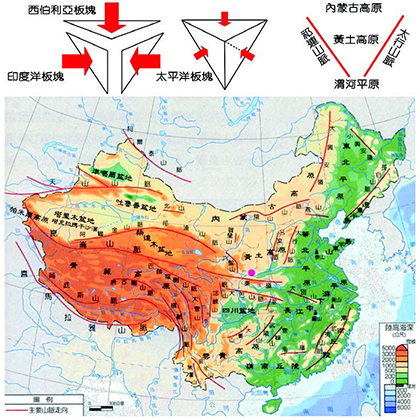

神州大地遠古時因三大地殼板塊碰撞擠壓而成(左上圖),西藏高原就像屋脊般撐起整體骨架,西高東低呈階梯分布。山地、高原和丘陵佔陸地面積七成,盆地和平原只佔三成,海拔五百公尺以下的地區僅一成六,不是可供人「食飽無憂米」的伊甸園,人要辛苦經營才得溫飽。主要山脈(在地圖以紅線表示)有的南北走向,有的東西逶迤。河流的走向也由山脈決定了七七八八,這些山山水水把可耕作的低地和沖積平原箝鑲在由山脈縱橫交錯決定了的網格上,也將大陸分隔成一些相對獨立又彼此相通的區域。分隔是因有山地和河川形成天險易守難攻,但即使崇山峻嶺也有通道,「一夫當關萬夫莫開」的門戶也在其間。有了這些關卡,為霸主們而言, 莫非吾臣的子民插翼難飛,非我族類者除非能為我所用,否則水潑不進。歷代掌權大老們的封閉心態,極可能建基於這經驗積累。不同的地理條件造就了不同的生態環境,也塑造了與之適應的文化與生存技術。而族群間有交接必有磨擦,有齟齬必有融合。人口壓力推動了人群在區域間的遷移,也常補充在地政權的實力。至於文化衝突,有時悄然滲透,有時則霸王硬上弓,全看政治需要。於是不住有族群崛起和消失,戰爭帶來人口和文化變遷,反過來,文化和人口變遷又會演化成戰爭。而華夏文明就發生於如左上圖所示的三大板塊交合的中心,即地圖上由西邊的祈連山脈和東邊太行山脈夾成的「地理漏斗」的底部渭河平原一帶(如右上圖,亦即下方地圖紅點所在),此地歷來是各族群和野心家鹿逐中原的「磨心」, 長城就是為頂住由北至南人口壓力的設計。

歷史常被編寫成帝王們偉大夢幻的實現。可惜構成歷史行進的並非大人物的意向,反而是所在時空的各種具體而微的因素決定了大人物能做甚麼不能做甚麼。孟子說「天時不如地利,地利不如人和」。人不能操控天時,只能在天時的約制下生存,極其量不過能收拾天時做成的爛灘子(如夏禹治水),大地也非可任英雄好漢們馳騁縱橫。而山河儘管壯麗非凡, 要成就王者的鴻圖偉業,還得靠充足的人口, 否則稅收、傜役和抽壯丁去打仗誰個承擔?諸葛亮六出祈山,越王勾踐卧薪嚐膽最後大敗吳國,故事常把功業說成出於主事者的超人意志,卻從來不提,蜀和越在長期戰爭中能有兵源和國力支撐,是因為佔了較佳的地緣,由南至北的南蠻人口流動在背後成全了北進的推動力。每個族群及其首領能涉足或著手的去處都充滿制肘,地理環境也決定了所有人的行動模式,在某一特定時刻,能選擇的路都不多。至於能否走出生天,還要看機緣和實力。而最大的實力其實是民力,尤其要看在民力的背後, 集體智慧積累了甚麼?民意又指向甚麼?族群的經驗積累未必沒有糟粕,民意也未必一定英明神武,反智經常發生。歷史無情,野蠻和愚昧常會戰勝文明和智慧,但笑到最後的,定不靠捩橫折曲和大聲夾惡,而是博大精深的人類學養和源流久遠的文明通識做成的人心背向。