【在人間】年俗的隨想

古時「年」字上從「禾」而下從「人」,本從「禾熟」而來,農作物收成一次便叫一「年」(北方種糧是每年一造)。有說「年」既從「禾」必與農耕有關, 但把二千餘年國人腦袋裡的一切,皆歸因於「農耕文化下的思維方式」,這老生常談乍看言之成理,想深一層卻不無問題。《舊約》說亞當和厄娃被逐出樂園後,生了加音和亞伯爾。亞伯爾牧羊,加音耕田。一天,加音把田地的出產作祭品獻給天主,亞伯爾則獻上羊群中最肥美的首生羊。上主惠顧了亞伯爾和他的祭品,卻沒有悅納加音的。加音大怒,襲擊了亞伯爾,將他殺死。為何上主只接納亞伯爾的奉獻?經書沒交代。寫《神的歷史》的比較宗教學者凱倫.阿姆斯壯,在其新著《血田—— 宗教以及暴力的歷史》說,是因為希伯來人認為上主不喜歡農耕社會而希望子民守住牧人生活的傳統美德。若以這猜測觀察我們的古老年俗,便很易留意到,我們祖先膜拜的神其實都無肉不歡,看來我們的祖神也未必自甘長藿。因此,說我們自古便是單一的農耕民族,連神們也不會認同,否則我們的年俗便該用五穀蔬果去祭天貽神了。

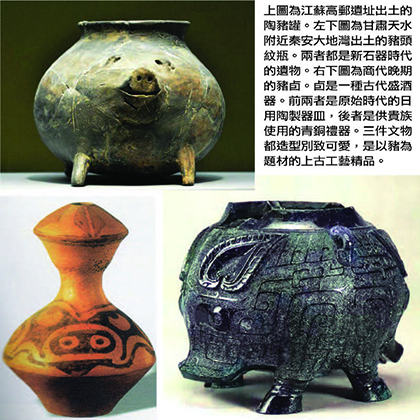

人類最初以狩獵和採集為生,後來才出現農業和畜牧業。但畜牧定早於農耕。馴養的牲畜可長大及生仔,能立即給人「醫肚」。而植物生產週期長,碰上兵荒馬亂,還可能會黑仔耕耘白仔收割。如果有得選,肉食和易入口的水果定比穀物更受歡迎。因此,新石器遺址發現的穀物,不能一定是人的主食,可能起初是給牲畜或戰俘(在昔人眼裡兩者差不多)準備的。種植後來成為食物的主要來源,很可能連人最初也意想不到,是人口增長,嗷嗷待哺者日多,才不得不如此。先民的「搵食」方向也未必那麼單一,大多會種植與放牧同步,兩者的比例則因落腳到不同地區因地制宜。而上古時中國北方最初種植的並非現在所常見的小麥,而是「粟」,即小米,由常見的「狗尾巴草」選育。至於甚麼時候開始以穀物為主食? 不知道。《左傳》謂「肉食者鄙,未能遠謀」,說貴族是吃肉者,因而目光短淺。令人愚笨的當然不是肉食,而是久居高位顢頇無能。但這話也說明,在供應相對充足,階級尚未分化時,華夏族人是以肉食為第一選擇的。只是隨著人口增長,肉食才成為上層社會專利罷了。

從考古資料看,中國最早出現的家畜是狗( 約一萬年前) , 然後是豬( 約九千年前),綿羊出現在五千年前,黃牛出現約晚了數百年。而世上牛和羊的飼養起源於西亞,從基因研究看,在黃河流域考古發掘到的牛羊遺骸也與西亞的相近。牛和羊自從出現中土,不但取代了原來豬狗等較單調的肉食來源,更大量用來祭祀。甲骨文多次提到商代的「太牢」和「少牢」,前者是王者的祭祀規格,要一隻活全牛;後者是卿大夫的祭禮,要一隻活全羊做祭品。而士紳則只配用「饋食」,即一頭活全豬來祭祀。一頭羊未必比一隻豬值錢,品位卻不同,為何這樣?個中可能有許多後世不易理解的淵源。(豬年說豬1)