【在人間】孔學的「人情味」

「人之將死,其言也善」這話出於《論語.泰伯》,原文是「曾子有疾,孟敬子問之。曾子言曰:鳥之將死,其鳴也哀;人之將死,其言也善。君子所貴乎道者三:動容貌, 斯遠暴慢矣;正顏色,斯近信矣;出辭氣,斯遠鄙倍矣。籩豆之事,則有司存。」白話文語譯是「曾子病了,孟敬子來探問,曾子說:鳥快死時叫聲悲哀,人快死時說話善良。君子重視者有三:表情動人可免粗暴,臉色嚴肅可得信任,言談優雅可免鄙俗,禮儀有人負責。」後半截著意的,乍看是勸人留意說話時的容貌、顏色和辭氣,令人想起《論語.學而》說「巧言令色,鮮矣仁!」曾子是老實人,不會把說話技巧當作傳道授業的重點,但,他何出此言?

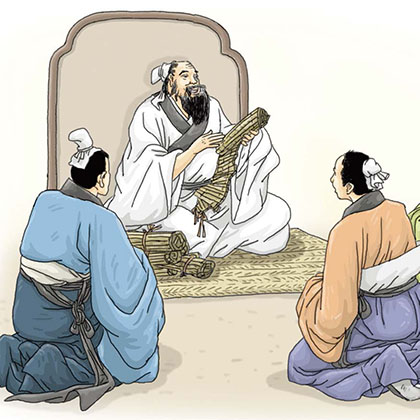

孔門諸子中,曾子並不特別聰明,反而有點愚鈍和平庸。子曰「曾也魯」,他得孔子器重, 可能是因得老師真傳。孔門仁學充滿宗教性的道德至上主義,曾子愛把天理理解為以孝為根基的忠恕之道,而強調從身邊的瑣事做起乍看婆媽, 其實厚積薄發,參天可擬鳳凰巢:「士不可以不弘道,任重而道遠,仁以為己任,不亦重乎?死而後已,不亦遠乎?」其高風亮節,令近世持理性主義的西學中人也敬服。但原始儒家與理性主義相去甚遠,道不離禮,《禮記》說「禮義之始在於正容體,齊顏色,順辭令。」說法不是和曾子一致嗎?時人愛把「禮」解作禮儀和等級秩序的繁文縟節,彷彿只是些僵死的規則,卻不曉得原始孔學所說的禮制的前提和歸宿從來都與感情有關。「君子篤於親,則民興於仁」,「禮」之所以值得提倡,是因為它能生出「恭」和「慎」等出於感情的取態,有了「禮」作為正能量起作用,君子及其影響下的小民才有「勇」和「直」的行為。可見儒家教化不只主張說理,還重視塑造人們各種內心感情,讓人性尺度融理於人情世故,由是形塑了一個充滿人情味的社會。有說側重人情是數千年來人治强於法治的溫床,不無道理。但任何事情有其利必有其弊,在我們謳歌或聲討這一「老套」思維方式時,千萬別忘了它是個貫通國人所有文化及民俗的整體心態,也不是孔子和歷代儒生可發明,而是活在這片大地上一代代人的人生態度選擇的沉積。

有說孔子死後「儒分為八」,一直有人猜想,《論語》是曾子的門人編纂的,若是書由子貢或子路的弟子捉刀,儒家會否是另一模樣?這令人想起在西方文化中,紀錄蘇格拉底言行的作者有二,一為柏拉圖,一為色諾芬,筆下的傳主性格和風采判若兩人。柏拉圖的二十多部對話錄中蘇格拉底幾乎都出場,細讀常覺蘇的主張有時前後矛盾。拿《理想國》來說,據已故的柏拉圖研究泰斗A.E.泰勒的考證,這場爭辯發生於蘇老頭子約五十歲時,柏拉圖當時還是個黃口小兒, 即是說,柏拉圖言之鑿鑿的辯論實錄,寫來其實有如他同時代的索福克勒斯寫其充滿詩味的悲劇劇本一樣,不過是活在他心中的老師的印象和想像中的口水戰,而色諾芬寫的亦不過是蘇老頭子在他心中留下的記憶。柏拉圖才高八斗,筆下的老師神采飛揚;色諾芬務實拘謹,筆下的老師難免木訥。但若你挑通眼眉去讀,會發覺,真實的蘇格拉底,也許就在兩種描述之間,甚至在柏拉圖寫了幾十年,不免前言不對後語的描畫之間。人總有其多面性和游移不定的可塑性。哪位先賢是鐵板一塊?我們對孔子的理解,不也一樣?