【在人間】鳥之將死其鳴也樂?

人和動物會自知死到臨頭嗎?昔人說「鳥之將死其鳴也哀」是很難證實的假設,由此推定「人之將死其言也善」便更有問題。但一進入人類文化殿堂,實斧實鑿的邏輯推演未必派得上用場。和「鳥之將死其鳴也哀」相反,蘇格拉底就認為「當天鵝感到自己快死時,會更大聲、更甜蜜地歌唱,因為牠們是阿波羅神的僕人,對自己就要去神那裡感到快樂。人們把天鵝的臨終絕唱理解為悲哀,是被自己對死亡的恐懼誤導。」這觀念並非蘇老頭子發明,《伊索寓言》就有「天鵝臨死才唱歌」的說法。柏拉圖、亞里士多德、歐里庇德斯,和古羅馬的西塞羅、塞內加等對此都深信不疑。希臘神話中阿波羅主管光明、預言、音樂等,是人類的保護神。天鵝是神鳥, 身體里有阿波羅的靈魂,哲人和詩人的靈魂都附在天鵝身上。借天鵝的絕唱,蘇格拉底給自己的一生和即將到來的死亡一個詩意的解釋。讀《斐多》,我們看到他臨死前還不住向學生論證靈魂不死,最後還得承認這只是一個「 值得為之冒險的信念」。如果他執著地把自家的靈魂說或理型論不當作一種猜測,一種只是他個人深信不移的理念,而把我見宣佈為世人不得不接受的絕對真理,豈不否定了自己主張的「無知之知」?既然智慧的前提是知道自己無知,把一己之見置於無可置疑的地位,豈是他該有的作派?

活著的人無法參透死後的奧秘。哲人之所以值得效法,倒也不在於他們是否相信靈魂不死,而在於不管靈魂是否不死,都依然把靈魂生活當作人生中唯一永恆的價值看待,據此來確定自己的生活方式,對過眼雲煙的世俗生活持超脫態度。蘇格拉底亦深知,他能心靈平安地面對死亡,全基於對「靈魂不死」的信念。但靈魂的有無既不可驗證,他的信念豈非捕風捉影?但有一點我們須明白:他智慧的核心既然是認定人常陷於無知而不自覺,一切討論死亡的言論難免都基於無知和止於無知。參與討論的人誰都沒有死過,但恐懼死亡的人總是自以為知道別人不知道的事,慣於把死亡當作最大的惡兆而恐懼。殊不知死亡可能是好運:若死後一片虛無,即等於無夢的安眠;若還有另一個世界,好人當不會有惡報,還可結識先賢,豈不快樂?但以上的想法說到底只是猜測,死後如何?任何基於理性的推論都不一定能站得住腳,理型論也不外如此。蘇格拉底自己也深明這一點,但,他並不是個徹底的懷疑論者,有他生存的底線。其實他也承認,自己不過是懷著不死的希望去「冒險」。為甚麼這險值得冒?是因為不死的觀念形成「一種絕對正確的信仰,值得我們冒險為之獻身。因為這種冒險壯麗無比,並且心靈平安也需要這些具有魔法妙用的觀念。」

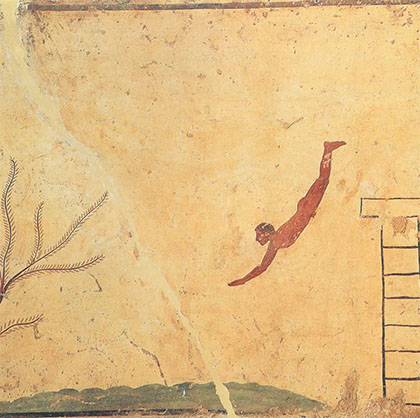

附圖是一古希臘壁畫的局部,一個剛擺脫了塵世的靈魂向冥界游去(古希臘人相信,北方有條冥河連接著陰間)。關於人生的底線, 世上並無只此一家並無分店的必然道理,人到最後會怎麼抉擇,全憑信仰,你信甚麼便有甚麼人生,是不可能單憑知識去判斷和肯定的。因此,蘇格拉底才會這樣說:「若我關於靈魂的所說為真,我便是秉持真理而行。死後若為虛無,那麼在我最後的日子,在這僅存的片刻中,我也不願看到朋友們的哀傷悲慟,因為我的無知即將結束。」瞧,他這話多實在而又灑脫!