【在人間】不按牌理出牌?

柏拉圖本是詩人,其對話錄可視作一齣齣哲理戲劇,哲學思維常包藏在文學性中。他常用神話傳達在邏輯上說不清,或根本不能用邏輯來論證的意象。但詩性和邏輯畢竟是兩碼事, 尋根究柢時要理清思路難免考究字詞定義,便難免發這樣的牢騷:「我們常步入定義的迷陣,以為到達出口時才知不過繞回起點……真懷疑到底有無一門叫『邏輯』的『科學的科學』?」他也討論過分析與綜合和類推與謬誤,雖同意歸納法,更喜歡演繹法。都說亞里士多德的邏輯比他嚴謹,後人把亞氏有關邏輯的文章稱為《理則學》,看來亞氏也很想清晰地思考,但從現存作品看,他極少能達成心願。他理想中的演繹推理法是三段論法,即三個命題合成一組,其中第三個命題即結論必隨前兩個前提(即大前提和小前提)而來,但他也認為,為了避免以未成定論的問題為論據,三段論法該先有廣泛的歸納,以求大前提成立。看來亞氏比老師是走前了一步,其哲學論文雖和乃師一樣迷於演繹推理,卻讚頌歸納法,作品中積累了大量的觀察所得,涉獵之廣幾及後世每門科學的範疇……這便形成了他們師徒倆的區別:柏拉圖認定和官感相聯繫的只是意見,思想必須是關乎本質的概念推演。亞里士多德承認和官感相聯的印象的綜合可找出共相和概念,對事物要有靠得住的定論,便得重視歸納法,從無數個別事物的考察中歸納出共性。但一進入辯論和探討,兩位大哲都傾向於演繹,甚至不管甚麼三段論式,下筆若天馬行空。有道「文字覷天巧」,高手倚馬千言,抒發的是胸中塊壘,誰按牌理出牌?邏輯到底是死規矩,若事事遵守,不悶死讀者也悶死作者才怪。

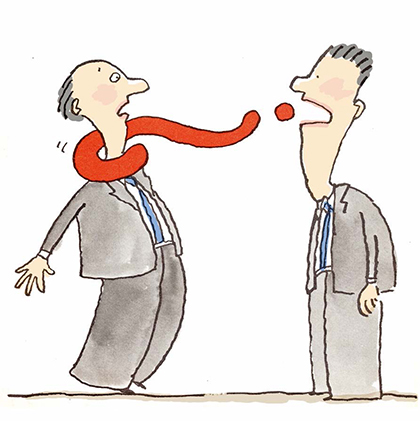

一般的理則大多依靠直觀的三段論邏輯, 也稱形式邏輯。它可令爭辯容易得出結論,在現實世界中,許多邏輯上似乎無瑕可擊的學說都有某些部分是令發明者不一定敢直面的死穴,無拘無束地辯論有助增進邏輯的一貫性,發現問題。但要有更深的發掘和直面無可辯駁的真相,質疑和演繹推理便不一定奏效,歸納便得登場。但歸納要網羅所有事實,往往有如想以一己之力掏乾大海,最到位也只能是暫時無可辯駁,將來說不定會有事實冒出來否定現今的高論,是以無論分析或歸納,都未必能保證你能窮究真相。在柏拉圖的對話錄裡,蘇格拉底總是不斷質疑詢問,引出被詰問者已有的知識,被稱為「辯證法」。他把自己比做智慧的助產士。但辯證法不是萬能匙,用這盤問方法得出的新結論,常是我們對之本已認識,只因思想混亂或缺乏條理而被忽略。蘇格拉底的產婆作用,只是把我們更多更廣泛的認知擺到思索層面。且嚴格地說,這種方法考查的常只是人們使用這些字詞的方式,全部探討而得出的結論,常不過是語言學上的發見,並不是倫理學上的認知,離話題的真相是可以很遠的。

辯證法在近百年常被濫用和給簡化為某些故作神妙的公式,不免聲名狼籍。其實,它不過主張透過來回往復的答問,令對方發覺並承認自己的看法有矛盾或不合理之處,讓對方試圖改進,不斷洞識矛盾、否定原初立場、確立新立場,最後從無數正正反反的問號中整合出能顧及各種疑問和解釋的結論。在對話錄中,柏拉圖筆下的蘇格拉底實際上常破而不立,故他的論辯很多時候是「爛尾」的,即沒有明確的結論。但暫無結論也是一種結論:當探求無法再進行,先存而不論,不是可留下伏筆,希望有朝一日在老基點上向新結論挺進嗎?