【在人間】真

我們從小給教導要說真話。何謂「真」?沒誰以為自家會黑白不分,可惜真要說清「真」是甚麼,難免愈說愈糊塗。這也難怪,世上最簡單的東西常最不好說。查字書,現代漢語對「真」的釋義是:真和假相對,即確實無誤,「與客觀事實相符」……讀來不陷於同義反覆,就是大而無當,說了等於沒說。古書說「真」字原指僊人變形登天。真者,仙人之真身也,此乃「真」字本義。古代經典但言「誠實」,無言「真實」。可見在古人看來,心中至誠的人說話自然「珍珠都冇咁真」。至於到底何謂真假?它們是怎麼出現的?像所有形上問題一樣,老祖宗們從來懶得認真研究,只把問題放到說話者是否有德性去作籠統判斷。

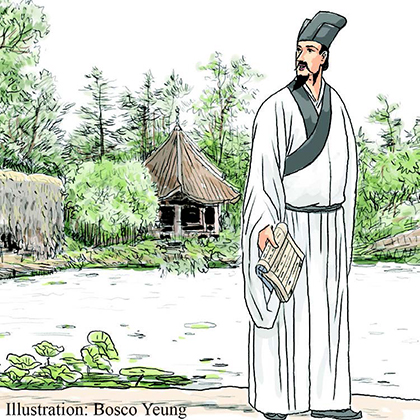

但人之不同,有如其臉。誰有德?誰缺德?怎生判斷?由誰判斷?道貌岸然者就不會說假話?低端人口說話就無一句是真?國人早就慣了不是設法弄清事情的來龍去脈和全部面相去判斷真偽,而讓自家對說話者的印象好惡來定奪,於是一部二十四史,到處都有黑白難分的軼事,至今仍留給各路意識形態的製作者信口雌黃。手邊就有這麼一筆糊塗賬:北宋財政危機日甚,宋仁宗重用范仲淹和歐陽修等行慶曆新政,革新派的石介寫了一篇《慶曆聖德頌》來讚美仁宗和一眾變法君子,斥權臣夏竦為大奸,朝野為之哄動,連當時只有八歲的蘇軾在家鄉也讀得熱血沸騰,此後終身以這些前輩為楷模。當時歐陽修為石介叫好,范仲淹卻怒不可遏:詩寫的愈好,反響愈大,論敵寧不全力反擊?果然,固守派告革新派結黨營私, 霸佔朝政。仁宗在朝會上問,小人才結黨,君子也會嗎?范仲淹說,朋黨分兩種,小人因私利集合,君子結黨是為公,皇帝只要信任君子之黨,警惕小人之黨,就能長治久安。但誰是君子誰是小人?兩派愈爭論,皇帝愈覺公說公有理婆說婆有理。最後夏竦出了一毒招,找人模仿石介的筆跡偽造了一封他給革新派重臣樞密使富弼的信,說要廢黜仁宗。仁宗大怒,雖不大信這事為真,但革新派也無法洗脫嫌疑, 只好都申請外放,慶曆新政也就此收場。

蘇軾求仁得仁,到他得意科場,進入權力中樞時,除石介和范仲淹已作古,慶曆君子大多還健在,且已回朝廷供職。他是歐陽修的門生,很自然便與這群一早便心儀的老臣同聲同氣。但他沒逃脫前輩的命運:當時王安石主理熙寧變法,他和一眾老臣被目為舊黨,王及其朋黨即新黨。兩黨互相攻訐,各有理據,有道「相罵無好口」,不免出現意氣之爭和權力傾軋。神宗皇帝亦和仁宗當年一樣,不免目兩派紛爭為各說各話,都自以為有理,不知該聽誰的。王安石力陳新法最合先王之道,而堯舜時有專與聖人之道作對的「四凶」,他既目自家為替天行道,是忠的,反對派便都為奸,蘇軾沒給說成是「四凶」已給足面子。但舊黨對論敵靠人身攻擊「食糊」也不惶多讓:蘇軾的父親蘇洵那篇流布甚廣的《辨奸論》,便以「囚首喪面而談詩書」為理由,影射王安石行為怪誕不近人情,以模樣不端論證他是危險人物。

國人的歷史大敍述,自古以忠奸相對,小人與君子相對來展開。蘇軾和王安石其實都是君子,他們雖都各自把觀點寫清楚上達御前, 但能一錘定音的皇帝卻慣性地無從判斷而左支右絀,北宋也在內耗中滅亡。讀史,這類故事不斷重演,令人慨嘆:求真,真的那麼難嗎?