【在人間】天上人間

人活在世上,最初難免一片混沌,及後明悟漸開,才曉得給事物命名,以約定俗成的思維框架把萬物囊括得整然有序,反過來也試圖以所見所識操控萬物, 以心中的宇宙圖式來建設人間秩序。遠古王者本乃天下之大巫,行的是巫史之治。掌天文占卜者為巫,掌史冊者為史,兩種角色常是同一人擔綱。巫術建基於原始思維,後世子民的心靈愈去古不遠,便愈需要在無意識領域彼此認同,愈需把神話和聖化儀式發揚光大,古人的思想範式和知識系統便這樣構建,成為顛樸不破的聖人之道和天地至理。別笑古人愚昧,今天我們說的做的,雖增添了許多理性色彩,但骨子裡的思維方式,還常與遠古承傳至今的神話大敍述難捨難分。

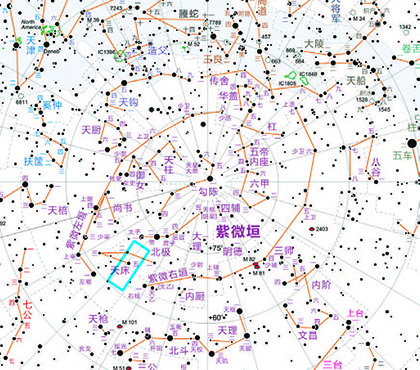

古代中國天文學將星空劃分成三垣二十八宿。三垣即紫微垣、太微垣、天市垣。紫微星乃南北斗中天之帝王星,有左輔、右弼為其輔佐。古人認為紫微垣是天帝之座,是三垣的中垣,居於北天中央,所以又稱中宮,或紫微宮,以北極為中樞。東、西兩藩共十五顆星,分為左垣與右垣兩列。紫微宮即皇宮,各星多以官名命名,紫微垣之內是天帝居住的宮禁。此區星象變化也預示著人間帝皇內院的變異。除皇帝之外,皇后、太子、妃嬪等命星皆居於此。若有流星在這星宿中出現,則表示內宮會有喪事,星有異象則表示內宮不寧。古人還認為天帝居所有天門。《離騷》說:「吾令帝閽開關兮,倚閶閭而望予」, 這「閶閭」就是天門。若夜觀星象,熟悉古代天文的朋友會告訴你,在帝和太子兩星之間,左樞星和右樞星之間,有一塊「空曠」的天空,就是閶閭門。屈原說的「帝閽」就是把守閶閭的看門人。本來屈原是要到天上去參見天帝的,但這看門的倚在門前瞅著他,硬是不讓他進去。看來天上和人間一樣,不免小人當道,也有「閻王好惹,小鬼難當」的無奈。附圖是古代天文學中紫微垣的星象,屈原說的「閶閭」即在中部偏左下的方位(如圖中的藍框所在)。

在先民看來,天上和人間是對應的,地界標示的名物必要安妥到宇宙系統中去。人們把周天分作二十八宿,分四區受四神管轄:左青龍右白虎,上朱雀下玄武。時下地圖習慣北在上南在下,東在右而西在左。古人則相反,上南下北, 左東右西。於是青龍在東,朱雀在南,白虎在西,玄武在北。天界的星宿秩序是按照我們的祖先心目中的人間秩序描述的,反過來,人間的帝制也得按照宇宙秩序的模式來構建。於是歷代紫禁城裡的皇帝既稱天子,自然得像紫微星那樣端座在紫微垣,坐北向南,即「南面稱王」。自古有道「天子坐明堂」,「明堂者,天子布政之宮,上圓下方,四窗八達,在國之陽」,是古人精心設計和建造的一個小宇宙模型,其原型範本說起來也真夠深奧:環繞四周的水表示「陰」, 四方形的堂基表示「陽」,圓頂表示神界的「空」。其建築的每個細節無不與古時讖緯之學中的神秘數字相合。歷代京城的布局,皇城也必在中央靠北處,並且有條由北到南的中軸掌控大勢。這也很易理解:我們自古便愛把塑造和掌控這套文化的統治者視作宇宙秩序的執行者。

沃格林在《秩序與歷史》中說「存在」有四個層次。這四個層次又分作兩對:神與人,世界與社會, 四者構成了存在共同體。每個族群的文化要建立起正統的「存在」觀,即建立一套在上者認可在下者遵從的生存秩序,總是先由宇宙觀入手,讓人間的社會秩序和天界的宇宙秩序互為因果。明白了個中奧妙,談另一對「人與神」的關係,就容易入手了。