「與孩同行」兒童情緒健康研究報告

(本報特稿)明愛堅道社區中心聯同香港公開大學社會研究系實習生,於本年八月進行兒童情緒健康研究,並在九月發表「與孩同行」兒童情緒健康研究報告,探討本港八至十四歲兒童的情緒健康狀況,並對比基層兒童及非基層兒童的受壓情況及分析背後原因。研究共收回一百二十四份問卷,其中六十四份為有效問卷, 並進行了十八個深入質性訪談。

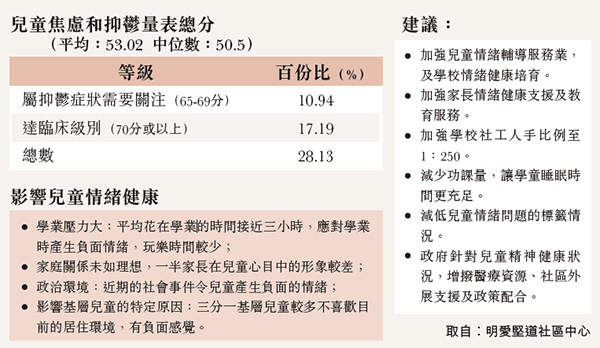

兒童焦慮和抑鬱量表數值上升

報告指出, 兒童焦慮和抑鬱量表修定版(Revised Children’s Anxiety and Depression Scale, R C A DS)量度六個範疇包括強迫症、分離焦慮症、恐慌症、嚴重抑鬱症、廣泛焦慮症、社交焦慮症症狀。而本年受訪兒童焦慮和抑鬱量表的平均分為五十三點五,有近三成受訪兒童的焦慮和抑鬱等級達「需要關注」,甚至達「臨床」級別,對比去年相近研究的四十九點九及百份之十七點六,有明顯上升趨勢。

研究指出,影響兒童情緒健康的因素包括: 學業壓力、家庭關係、政治環境。面對學業壓力,受訪學童心情偏向負面,大多數是不想做功課和溫習。在質性訪談中有學童表示:「唉!好唔想做,有時候太難,煩躁,非常之唔開心。感覺佢壓迫到我囉!」「驚溫唔熟,比爸爸鬧,唔想爸爸唔開心。」數據顯示,受訪學童大約花三小時在學業上,比他們理想時間多於一小時。

此外,有一半父母在子女心目中的形象較為負面。他們以「老虎」、「蝙蝠」、「好惡」等來形容父母。研究指出較嚴厲的家庭管教令子女感到害怕,亦未能紓緩其他壓力來源。另一方面,政治環境亦影響兒童情緒健康的因素。從深入訪談中顯示,有一半兒童表達近期社會事件令自己出現負面心情。

而研究亦顯示非基層兒童,整體比基層兒童面對更大壓力,及更大機會患上社交焦慮的傾向。非基層兒童每日花在學業上的時間較長,沒有足夠時間紓緩壓力,放鬆自己和疏導負面情緒。報告亦指若兒童因學習時間過長而睡眠不足,他們的精神健康也會受影響。

而在自我觀感方面,非基層小朋友不確定或者沒有喜歡自己的地方。由此推斷非基層兒童對自我的觀感可能較差,認為自己沒有值得欣賞或嘉許的地方,很可能導致他們在跟別人相處時沒有自信。

建議增加情緒健康支援服務

針對各種影響兒童情緒健康的因素,研究建議政府應就情緒健康支援服務、學校支援服務、政府政策方面著手,為學童及其家庭提供協助。第一, 在各區加強兒童情緒健康支援服務;學校亦可提供更多發長展緒健康的活動。第二,加強社區家長情緒教育,以免把情緒困擾延續下一代。第三,在學校方面加強學校社工人手比例至一比二百五十;減少功課量,讓學童有更充足的睡眠時間。

第四,學校應加強學生預防方面的情緒教育,減低兒童情緒問題的標籤情況。第五,政府可制定政策,減少學童的學校時數,減少或取消部份考試,以減低兒童對學業上的負面情緒;針對兒童的精神健康狀況,增撥醫療資源,加強兒童及青少年精神科治療服務;在社區精神健康服務上加放人手資源;及各相關政策部門積極檢視各精神健康服務,按需要增撥資源,提供更適切的服務。(公)