【在人間】盡信書不如無書

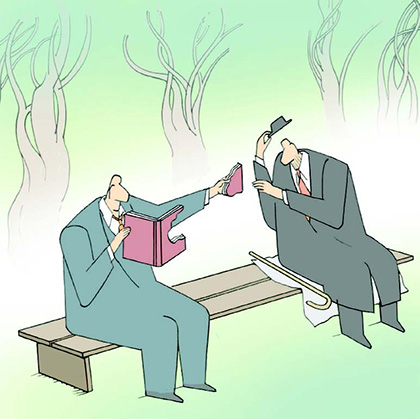

書一旦被奉為經典,立說者一成氣候,便常被世人視如金科玉律。但古時被尊為亞聖的孟子卻說「盡信書不如無書」,令人想起蘇軾得意科場的那篇《刑賞忠厚之至論》,認為賞忠寧失之寬厚,罰罪當有哀憐之心,以免無辜者受戮。原文是「當堯之時,皋陶為士,將殺人。皋陶曰殺之三,堯曰宥之三。」閱卷官梅堯臣本乃著名詩人,讀了,認為該篇有縱橫之氣孟軻之風,拿給主試官歐陽修看。修說看來我們這些老人家該退休了,好讓此人早點出人頭地。之後,梅問東坡「堯和皋陶這段話見於何書?」蘇說「是我杜撰」,幾乎把梅嚇壞。蘇卻輕描淡寫地說:按帝堯聖德,曾說這話亦意料中事。東坡說的未嘗無理:史書上常見大人物在對話,彷彿修史者都曾回到古時,聽過古人說話一樣,可見太史公們也不過是在按自家的理解在給古人編故事。蘇軾也按自家理解把古人話語加油添醋, 不過是小巫見大巫吧?

古代政客要實行自家的主張,最愛「托古改制」──先設定古時有個黃金時代,把「先王之道」抽象成幾個空洞理念,把自家的主張塞進去,於是所行的一切,便是「以先王之正道勝天下流俗」,自家為正,反對者即為邪, 最好閉咀,蘇軾的政敵王安石玩的便是如此這般的「神邏輯」。王安石新政主旨是增加國庫收入,給朝廷弄錢,卻用一個正義偉大到無倫的理由來包裝。他真相信自家說的那一套是貨真價實的天地正理嗎?估計他是真心相信的。須知王安石與蘇軾、歐陽修一樣,都服膺韓愈、柳宗元他們開創的古文運動,以移風易俗為己任。他們其實是理學的前驅,相信自古就有一個道統,可惜孔孟之後,有千年時間湮沒了,後來才讓韓愈找回來。作為古代聖賢的謫系傳人,他們該毫無保留地堅持這傳統,並且把它純潔化。既然認定自家是天將降大任的斯人,便只有自家的主張才是正道,與意向不同者的紛爭不但關乎對錯,且乃正邪之鬥,有道「漢賊不兩立」,既是替天行道,成幫結派黨同伐異便理所當然。蘇軾明智,可沒有落入這巢穴。他認為自家不過是個無可無不可的過客,此生不必定須做就甚麼,自詡上至玉皇大帝下至卑田院乞丐都能說話,都覺他們自有妙處,也不愛說大而無當的道理,認為世上最真最好的東西都可在尋常生活驗證,聖人行的都是很具體而微的事,聖人之道也可作如是觀。他不像王安石,彷彿除自家外世上全是罪人。

理學的排它性很強。這也難怪,自古儒生都信經書是聖人留下的遺教,能「盡信書不如無書」者不多。五四以來,顧頡剛和他的古史辨學派把先秦古籍重新審視,上古史由是耳目一新,其實疑古在北宋早已成風,蘇軾、歐陽修和司馬光等都曾質疑好些經典的真確性。這些成了聖人之道載體的經書經過歷代修編和註疏,漢前和漢後竟常是兩碼事,成說充滿穿鑿附會,卻成為誰也不敢說半個不字的高頭講章,要不為所惑便得爬梳剔抉。時人常滿足於在字面想當然,把現實和經文對號入座,名為尊經復古,不過是以昔人酒杯澆自家塊壘。

經典之所以是經典,是因為能成一家之言,但也僅是一家之言。書和書總是在對話, 必有也能言之成理的對家。經典的所有立論, 都難免受制於作者自家習慣的語匯,及他所服膺的意識形態。都有其道理,也免不了有偏頗。善於讀書者大可追隨先賢,在其思路裡進退浮沉,不但要憑自家的通識和經驗分清經典的灼見和偏頗,還要吃通吃透先賢到底面對的是甚麼,人和書都是可以出錯的,若發現閃失,弄懂先賢在哪裡失足,豈非他山之石可以攻錯?