【在人間】曆法和三正

時間是存在的面相。人要生存, 世道要運作, 便得紀時。怎麼紀?初民最易體察的是晝夜變化的「天」,再長些是月亮圓缺的「月」,更長些是季節更替的「年」。逐漸才發現月亮圓缺循環一次約30天或29天,季節循環一次約365或366 天。時序周而復始,本無頭無尾,但要計量就得考究如何起算。日的開頭有從平旦、日落、夜半子時始。月的開頭有從月圓或新月始。年的開頭有從晝夜由短變長的冬至始,也有從晝夜長度相等的春分始……算法林林總總,歸納起來不外三種:陰曆、陽曆、陰陽合曆。陰曆根據月亮圓缺的週期制定。月亮最圓那天叫「望」,無法看到月亮的那天叫「朔」,朔望月的平均長度為二十九天半。陽曆則以太陽的視運動為週期,月份、日期都與太陽在黃道上的位置相合,春分點在3月21或22日。一年的十二等分約為三十天半,可把一年分為十二個大小相間的月份來遷就。但陽曆的「月」是空名,無法反映月亮的朔望,但可準確地檢視四季變化,公曆是陽曆的一種,現行的公曆是格里曆,由教宗額我略十三世在1582年頒佈。農曆是陰陽合曆,既得照顧到每月的初一十五都正對月缺月圓,也要讓每年的開始是在冬至那一天。

周期性地圓缺的月相是古人平素判別日子的最好標記,起初,人們都知道一年約有十二次月亮圓缺。如果這十二次正好是太陽曆的一年, 曆法的制定便容易得多。可惜月亮圓缺十二次, 比太陽曆一年要差十一天,這十一天得用大月小月的輪換和閏月來解決,且不能用陰曆的幾月幾日來劃分季節。於是國人發明了十二節氣,從冬至開始把一年作廿四等分,這是戰國時人們已會做的事。在這之前的西周,人們曾試過把每個月分成四段,每段七至八日。第一段叫「初吉」, 第二段叫「既生霸」,第三段是「既望」,第四段是「既死霸」,估計是希望以此來計算和安排季節和節氣。後來廿四節氣在曆法中確定下來, 這近似西方曆法以七天為一星期的辦法看來沒有太大的實用價值,便逐漸湮沒了。

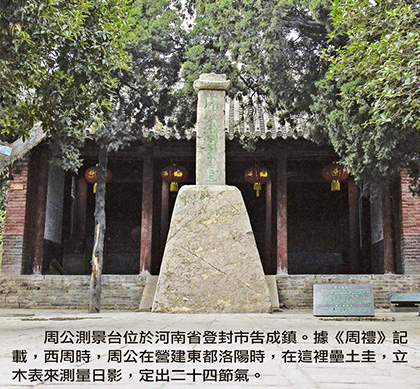

在陽曆或陰陽合曆中,冬至是最重要的測量點。傳說周公用「土圭測景」,認定洛陽是「天下之中」,適宜做周朝的東都,也測出了冬至日影最短,便把冬至這一天定為歲首。古書愛把約定俗成的文明建樹說是某大人物的發明,未必可信。相傳曆有「三正」,夏以建寅之月(今農曆正月)為正,殷以建丑之月(今農曆十二月)為正,周以建子之月(今農曆十一月)為正。據說伏羲建寅,神農建子,黃帝亦建子,少昊建丑,顓頊、帝嚳皆建寅,帝堯建丑……有說建子取法於天,叫天統。建丑取則於地,叫地統。建寅以人事為重,叫人統。古人認為十一月農事未完,十二月農事剛了,都不宜在這時過年。建寅即把正月訂在雨水充足,氣溫開始轉暖,春天開始的時段。在新春開始時過年,不是令老百姓皆大歡喜嗎?

先秦古籍紀時的曆制並不統一。《春秋》或《孟子》多用周曆,《楚辭》和《呂氏春秋》用夏曆。《詩經》周曆和夏曆並用。《左傳》用周曆,但時有出入。秦統一中國後,改以建亥之月(即夏曆的十月)為歲首,但春夏秋冬的搭配仍和夏正相同。漢初沿襲秦制。漢武帝改用太初曆,以建寅之月為歲首,此後大約二千年間,一般都用夏制,開春過年。

鼠年近了。說來許多人不知,無論建子建丑建寅,其實一過冬節,農曆已踏入鼠年。