【在人間】梳打餅和老火湯

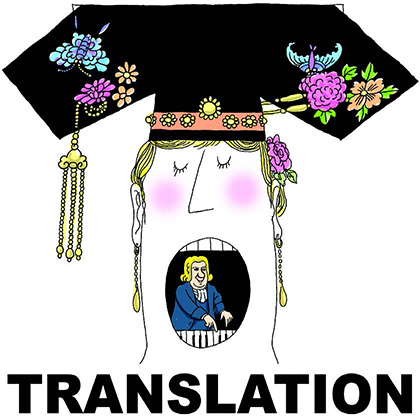

漢語本無「神話」一詞, 及至光緒廿九年,留日學生蔣觀雲在《新民叢報》發表《神話.歷史養成之人物》一文, 才把這概念帶進我國學界。和這詞一樣,我們現今說慣的許多西方人文詞匯,都是在那年頭經日文轉化成中文的。而直到今天,流行話語對這些詞的使用仍常望文生義,要嚴肅討論有如雞同鴨講。這也難怪,西詞落入華文語境,常有如梳打餅乾給泡到中式老火湯裡,當然不會是原味。令人想起,洪秀全稱耶穌為天兄,他那「拜上帝會」如何把一個天朝落泊士人和農民認為頂呱呱的一切,建構了太平天國……類似的鏡頭不住重演,若想在眾說紛紜中不暈頭轉向人云亦云,便得弄明白那塊舶來的梳打餅乾和我們喝得津津有味的那碗中式老火湯的異同,且最好還弄清兩者的來龍去脈。

先說那塊舶來的梳打餅乾:「神話」一詞源於希臘文mythos(秘索斯),本來只為「想像的故事」之意,和此詞相對的是古希臘人也最愛說的「邏各斯」(logos),原指「話語」,亦指分辨真偽的能力,分析、說理須依循的「規則」,後來派生出「邏輯」(Logic)即「理則」。這兩個詞乍看對立, 原意其實是相對的:神話不錯出於想像,但史實的傳聞難道就沒有想像的成分?最初這兩個詞常都同時出現在古籍中,並無褒貶, 都作「詞」 、「話」 或「 故事」 解。之後才有哲人對神話的虛構性發難, 開始了以科學的logos取代muthos 的進程,引發了一波又一波的啓蒙思潮,一直風靡到當下。但「邏各斯」最初也隱含「命運」之意。古希臘人發明了哲學,更相信命運。若篤信命運,一切都不可掌控又不可逃避,行動便是無謂之舉,連思考也屬多餘。不甘束手就範者必上下求索,亦必生出世事背後有個神聖的決定原則的猜想,在無奈之極的世俗生涯裡,也唯有指靠對神界的想象和嚮往,才能活得有點意思。這就是「浪漫主義」的起源:強調事在人為,強調人作為獨立個體的精神責任,強調人性與神性的同構,即强調較合理的世界存在的可能性……各族群的古老神話便是在這背景出現的。它和邏各斯其實從來都一體兩面。

至於我們喝慣的那碗中式老火湯即華文語境:嚴格地說,本來和西方舶來的那塊梳打餅乾味道分別不大。可能是古時一開始能找來下鍋的材料有異,歷代也滲進許多加油添醋的調味料,才形成特別的風味。華夏文明古時也有許多神話傳說,但我們沒有《荷馬史詩》和《赫西俄德神譜》,也沒有《吠陀》和《阿維斯陀》,紀錄雖豐富,卻不免支離破碎。甲骨文始於商代晚期,據說那時已有天神的概念,但並不彰顯,主打是祖神崇拜,卜辭中亦無太抽象的字義,都很具象,除了判別凶吉,幾乎沒有甚麼多帶點哲理或倫理意味的概念在運轉,到轉入周代才多了許多仁義道德或關乎天道的字眼。誠然,即使在還沒文字的世道,也一樣有特定的意識形態,一樣可憑象徵符號去傳達人們對人生世事和秩序感的認知,但既大多只潛藏在意識閥門之下,且無文字紀錄,後人也無從認真討論。因此,較穩當的研究,不妨把由晚商到周初這個段落視作轉折的樞紐,當作國人意識和學術的起點。從這角度看,華夏文明和古希臘一樣,兩者都脫胎於巫史傳統,但社會條件不一樣,人們執著的東西不一樣,因而發展也不一樣,便形成了風味全然不同的神話。(神話.1)