【在人間】偷天換日

福爾摩斯愛說「我從不猜測……猜測是一種極壞的習慣, 足以破壞邏輯的推理。」但在故事裡,這神探無時無刻不在猜測,甚至常憑直覺猜測。其實, 犯罪現場是犯罪行為的結果,要透過蛛絲馬跡找疑犯即從結果推測原因,這逆向推想不靠猜測能靠甚麽?猜測本是一切真知灼見之母,達爾文的「進化論」是猜測,連牛頓的萬有引力定律最初也是猜測。老實承認知識離不開猜測便不易把結論絕對化。矢口否認猜測,說穿了是把猜測者以邏輯之名捧上神壇,令人不敢狎近。其實,邏輯無瑕可擊的論斷未必一定千真萬確。因為說到底,在作邏輯推演時所憑借的概念,只是事物的ICON,而不是事物本身, 這注定了所有推論,在邏輯上雖可頭頭是道, 但有多大程度接近真理,還需留待以後讓事實驗證。

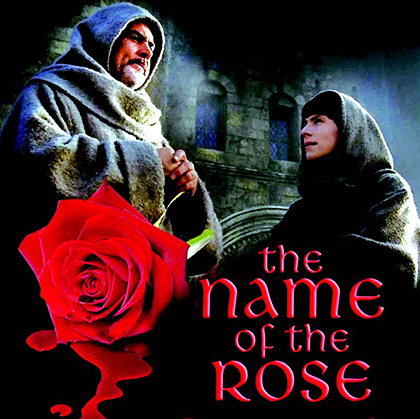

把《玫瑰的名字》和《福爾摩斯》對照著讀,我們會較欣賞主角威廉修士在真相面前的謙卑。他總是老實承認自己只是在猜測,猜測當然可有無數的可能性,他總是讓不同的,甚至是結論相勃的猜測並存,讓這些猜測與事實驗證,以去除不正確的猜想, 最後,真相便顯露出來。其實,若撇除柯南道爾的故作高論,福爾摩斯並非從不猜測, 恰恰相反,他本是猜測高手,能在無數假設中選擇了最佳假設,正是使用了威廉的同一方法:總是選擇最簡單自然的假設,把假設分解為許多細部,每次只檢查其中之一,就這樣,可能的結論數目便逐漸縮減。猜測要貼近真相,便須能包容所有事實,而不是只與某部份事實相合。偵探小說中,私家偵探常比衙門中人高明,後者常拘於偏見或既定的思想模式,對不支持自己猜想的證據視而不見。在現實裡,這種人真個觸目皆是。

艾可說「書和書常在對話」。也許, 《玫瑰的名字》是對《福爾摩斯》背後的一代理性雄風的決算吧?把兩書對照著讀,會感到和百年前相比,對待所謂真理、真相, 我們這世代的想法會平實得多。但一離開哲學思辨,我們會學得聰明些嗎?誰都不會認為自己想說的不是真理,人間話語和大塊文章免不了正謬參錯。人總免不了給別人設下用詞構建的迷宮,把正確和謬誤賣一送一; 或墮入別人用言詞設下的圈套,兩者照單全收。若想不受自己或別人愚弄,艾可這部「用偵探小說方式寫成的符號學大全」,真有許多啓示。

這小說以一句拉丁文古詩作結:「昔日玫瑰以其名流芳,今人所持唯玫瑰之名」。論者都說費解,其實意味深長:玫瑰花若映入我等眼簾,本來活生生的花朵一旦被叫做「玫瑰」,便成為被剝奪一切具體規定性的概念。若再經邏輯推演,擺回現實世界,原來的定性既早已消失,人的感性便可賦以自家屬意的意象:紅的可變白,帶刺的可變無刺,這香味可變那香味……經此一番折騰,不但可偷天換日,指鹿為馬。且人間有情,情之所鍾必具體而微。元稹悼亡妻,說的是「曾經滄海難為水,除卻巫山不是雲。取次花叢懶回顧,半緣修道半緣君」,但若由概念推演,任何異性都只「女人一個」……邏輯乍看「科學」,卻可全無人性,荒謬絕倫。每朵玫瑰都有自家的生命和故事,一旦沒入人的話語世界,便只成了一個乾巴巴的名號,頂多不過是個能給人任意想像的符號,讓芸芸凡夫俗子借昔人酒杯澆自家塊壘。艾可如是結束全書,可謂吮指有味。(書的故事.12)