【這1代人】前人種樹 後人乘涼

前輩後輩之說被炒熱了。人到中年,夾在中間,上有高堂,下有兒女,不知道該把自己歸入前輩還是後輩之列。若是認為自己屬於後輩,就不免要質疑自己的付出不及前輩們了。

說起甚麼「前人種樹, 後人乘涼」,還是家中長輩厲害,說從前千辛萬苦走難到香港,不過是為後生著想,真是妙語如珠:「中國人是自己辛苦一點不要緊,最重要的是後人的前途與福樂。」香港家長為子女升學遷居九龍城、灣仔、中西區等名校區,也是同一個道理。現代版的「孟母三遷」不斷重現,不過大家都快要遷到海外去了。我想為人父母者或打算生小孩的朋友,定當感同身受。

不跟後輩計較,不僅是中國人的傳統,西方也有不求回報的善舉。一齣千禧年上畫,由真人真事改編的荷里活電影《將愛傳出去(Pay It Forward)》,講述一位少年不求回報幫助別人,受惠的人若受感動,不用回禮,只需將恩惠轉報其他有需要的人。不少青年牧民同工都會用這齣電影來跟青年分享,把天主的福音、恩寵和愛,傳給身邊的人的道理。雖然已是廿年前的作品,今天再看,仍有意思。

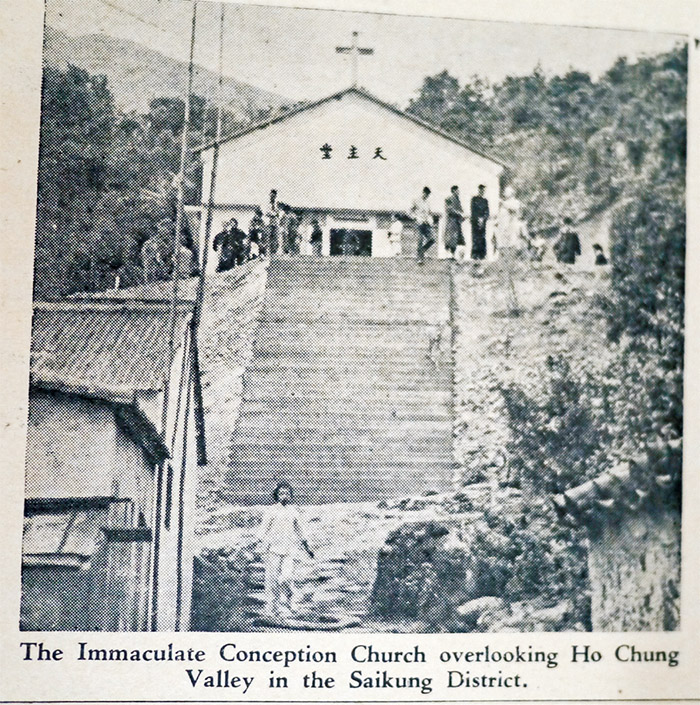

即使是當代最年長的教友,在悠長的教會歷史中,也只能算是教會的後輩。香港教會發展至今,我們要感恩的又豈止是這兩三代人?歷代殉道聖人,和教會先哲先賢前仆後繼,無論有名無名,沒有他們,福音又怎能傳到現代?光是中華土地,就有幾百年前來華、百多年前來港的傳教士們,以及近代因逃避教難,而從北方撤退到香港的眾多傳教修會。在香港急速發展之際,沒有傳教士前輩們辛苦耕耘,為堂區、學校和其他事工奠定傳教根基,教區能發展至今時今日的規模嗎?

這一次風波,也許讓年輕一代深受傷害。但不要忘記:教會不單單有這一兩輩人在耕耘,在前輩之前,還有前前輩的努力,教會才有今天的收成,後輩不必對號入座,耿耿於懷。假若堂區無止境地流失年輕人,有恩人也沒有年輕人投入堂區,哪有人來坐享其成?君不見歐洲教會正為沒有年輕人而傷透腦筋!原來有後輩坐享其成,也是一種恩寵和福氣呢!咦, 難道實情是神父在「曬命」?

林語堂先生《生活的藝術》第三章「論不免一死」一節記載了一首詩︰「蒼田青山無限好,前人耕耘後人收;寄語後人且莫喜,更有後人樂逍遙!」前輩不必擔心,即使後輩今天坐享其成,他朝也會有後後輩坐享後輩其成。雖然後輩尚未大富大貴,能輕易捐出十萬百萬,但為能讓後後輩也能坐享其成,後輩定當繼續努力,不斷向前邁進。謹將這首詩送給所有前輩,還望前輩們能靜心等待和忍耐。

最後,祝願新一年家家戶戶兒孫滿堂,堂區教區福傳興旺,人人都可坐享天主的恩寵!

- 教區青年牧民委員會「青委之友」

圖︰「沒有傳教士前輩們辛苦耕耘,為堂區、學校和其他事工奠定傳教根基,教區能發展至今時今日的規模嗎?」圖示西貢蠔涌窩美村的聖母無原罪小堂,攝於1957年。

捐款支持公教報 http://kkp.org.hk/donation