【信仰與科學】信仰在人工智能時代(二)〔作者︰林偉喬〕

1980年代中期,筆者在大學學習電腦科學時, 記得大學教授正在進行自然語言處理(Natural Language Processing)研究,運用「因果」方法,令電腦基於規則模型來解釋人類語言,但擴展空間有限。到了1990年代, 統計模型進入了自然語言處理研究,開始大規模利用文本數據集來進行語言處理。隨著計算資源和能力的擴大,2010年代開始發展大型語言模型(Large Language Model),造就了自然語言處理與人工智能應用的突破。

1980年代中期,筆者在大學學習電腦科學時, 記得大學教授正在進行自然語言處理(Natural Language Processing)研究,運用「因果」方法,令電腦基於規則模型來解釋人類語言,但擴展空間有限。到了1990年代, 統計模型進入了自然語言處理研究,開始大規模利用文本數據集來進行語言處理。隨著計算資源和能力的擴大,2010年代開始發展大型語言模型(Large Language Model),造就了自然語言處理與人工智能應用的突破。

人工智能在日常生活中的應用

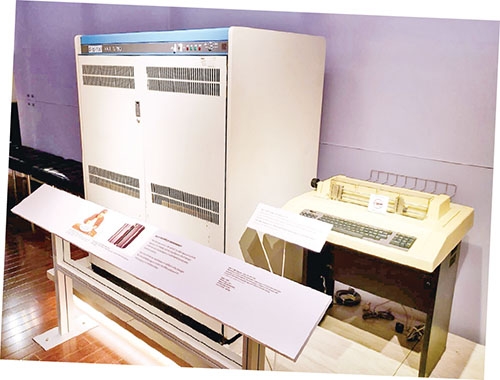

今天,人工智能可被簡單定義為利用電腦模擬和擴充人類智能的技術。這些電腦被編程為像人類一樣思考和學習。現時隨處可見的智能手機包含大量人工智能技術。大家手上的手機就是一台電腦,其運算能力比起我四十年前在大學時所使用的電腦強大過萬倍,同時體積也縮小了過萬倍。其實,我們不知不覺已採用不少人工智能科技,例如利用自然語言處理技術在電腦或手機上使用搜索引擎尋找資料、進行語言翻譯等。人工智能的一個特徵是它能夠根據歷史數據,利用大數據分析技術進行訓練,以預測未來。人工智能在社會上有許多不同的應用,例如交通時間和天氣預測、醫學診斷、個人助理等。利用人工智能的無人機更可以於戰亂和大型災難時應用於人道任務,提供食物援助和協助醫療服務。

人工智能的潛在益處和風險

人工智能無疑帶來了許多好處, 如提高效率、提供24/7全天候服務、改善交通運輸預測的準確性等。在G7 峰會的講話中,教宗方濟各稱人工智能為「令人興奮且生畏的工具」(an exciting and fearsome tool),並形容其發展為「真正的認知工業革命」(true cognitive-industrial revolution),將導致複雜的時代變革。教宗認為,這些變革既有潛在的正面影響,例如更普及化獲取知識、加速科研發展、以機器完成艱辛繁重的工作等,也有潛在的負面影響,例如進一步加深世界不公義、人類遭機械主宰的情況等。

我們在下一期繼續探討人工智能對人類的影響。

• 作者為香港大學理學士(電腦)、美國緬因州聖若瑟學院牧民神學碩士、資深資訊科技專業人員,及40年慕道團導師。

•本專欄逢第三主日刊出

- 圖:七、八十年代的電腦

-

教區資訊科技委員會